Cidade brasileira ganha certificação internacional por sustentabilidade e inovação

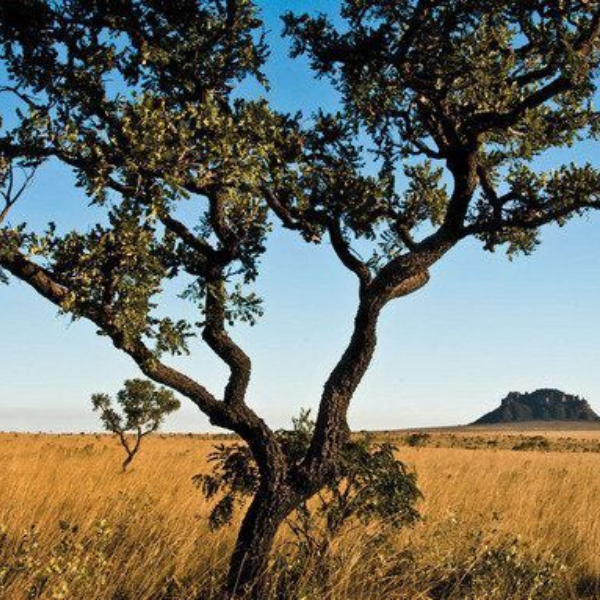

Assim, o município recebeu a certificação ABNT NBR ISO 37125, que representa o mais alto reconhecimento internacional voltado à avaliação de desempenho urbano. O selo avalia critérios ambientais, sociais e de governança com base em 133 indicadores e auditorias independentes. A cerimônia ocorreu no Paço Municipal, com representantes da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas), autoridades e especialistas. O processo de auditoria foi coordenado pelo Parque de Inovação Tecnológica em parceria com a prefeitura. A cidade apresentou avanços consistentes em sustentabilidade, como monitoramento da qualidade do ar, programas de educação ambiental, proteção do patrimônio arbóreo e ações de preservação. Também se destacou na coleta seletiva, na gestão de resíduos, na ampliação da malha cicloviária e na implementação de hortas comunitárias. Outro ponto de destaque é o programa Cidade Carbono Neutro, lançado em 2024 com apoio de institutos de pesquisa para reduzir emissões até 2030. O reconhecimento consolida o município em debates internacionais, incluindo apresentações na COP30, a conferência mundial do clima realizada em Belém do Pará. Para a administração local, o resultado confirma a eficácia de políticas públicas estruturadas e orientadas por indicadores reais. São José dos Campos está situada no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a cerca de 80 km da capital paulista. A cidade integra a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com forte interação econômica e social com cidades vizinhas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população municipal, pelo último Censo de 2022, é de aproximadamente 697 mil habitantes. Aliás, os habitantes de São José dos Campos são chamados de joseenses. Historicamente, São José dos Campos teve origem em assentamentos jesuítas e se desenvolveu com atividades agrícolas, primeiro através do algodão e depois com a cultura cafeeira no século XIX. Com a instalação da estrada de ferro e vias rodoviárias, o município passou a integrar importantes fluxos de transporte entre São Paulo e o litoral. No século XX, a cidade se consolidou como polo industrial e de pesquisa tecnológica, especialmente nas áreas aeroespacial e de defesa. A economia local está muito ligada à indústria aeronáutica e espacial, com empresas e institutos de pesquisa sediados na cidade, o que confere a São José dos Campos o apelido de “Capital do Vale”. Os setores de serviços, tecnologia da informação e logística também têm grande peso. A infraestrutura urbana inclui rodovias, aeroporto regional e centros de inovação. No setor turístico, a cidade se beneficia da proximidade ao litoral paulista e à serra da Mantiqueira, o que favorece viagens de fim de semana. Além disso, centros de compras, gastronomia e eventos corporativos completam o perfil urbano voltado tanto para negócios quanto lazer. No campo da cultura e lazer, a cidade oferece parques urbanos, espaços de ciência e tecnologia, bem como museus que resgatam o patrimônio local. Um dos atrativos naturais reside no distrito de São Francisco Xavier, onde a vegetação da Mata Atlântica se conserva e possibilita o turismo ecológico. Em relação aos símbolos municipais, a bandeira ostenta elementos que remetem à inovação tecnológica e à natureza do Vale do Paraíba. A taxa de desenvolvimento humano em São José dos Campos é de 0,807, nível considerado alto e acima da média nacional, que é de 0,786. Fonte: Estado de Minas.